硬件为什么总背锅

深夜的实验室里,硬件工程师老王又一次对着示波器上跳动的杂波叹气 —— 产品死机的锅,最终还是扣到了他头上。尽管最后查明是软件的兼容性问题,但从项目组到客户,第一反应都是 "肯定是硬件出了问题"。

这种场景,在硬件圈早已司空见惯。为什么硬件总是那个 "背锅侠"?这背后藏着硬件行业的底层逻辑与现实困境。

一、硬件的 "天生难命":为什么问题总是更棘手?

硬件工程师的日常,更像是在钢丝上跳舞。比起软件,硬件的特性决定了它从诞生起就带着 "高风险基因"。

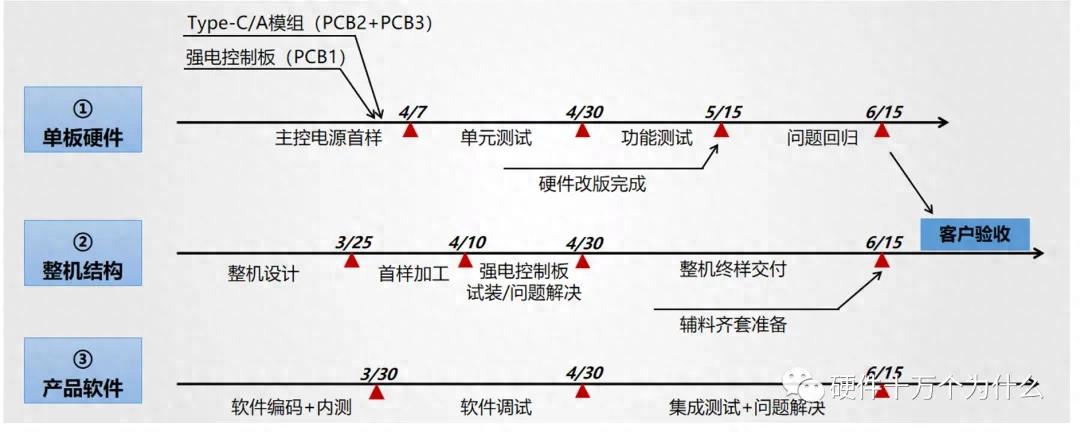

1. 项目周期长,风险如影随形

设计阶段要经历芯片选型、板级设计、仿真验证、原型制作,光是迭代就可能耗数月; 生产环节涉及物料采购、PCB 生产、贴片焊接、测试治具开发,任何一个环节延迟都可能让项目停摆; 认证环节更让人头疼,电磁兼容(EMC)、安规测试、行业特定认证(如汽车级 AEC-Q100),一次失败就得重来; 即便上市,物理安装、现场调试、售后维护的响应速度远不如软件远程操作。

这种漫长的周期意味着:硬件迭代速度远跟不上市场变化,前期投入的成本可能血本无归,而设计缺陷的暴露甚至可能横跨数年 —— 今天埋下的雷,三年后才会炸响。

2. 理论与实践的鸿沟,藏着不少 "玄学"

硬件工程师常说:"图纸画得再漂亮,不如板子能正常启动。" 理论模型与真实世界的差距,往往让新手崩溃:

温度、湿度、振动、电磁干扰(EMI)、电源噪声…… 这些因素在 SPICE 仿真或热分析软件里难以精准模拟,却可能导致产品在极端环境下失效; 设计余量的拿捏堪称 "玄学":留少了容易现场趴窝,留多了成本飙升。老工程师的 "手感",其实是用无数次失败换来的模糊规则; 更头疼的是 "黑天鹅" 事件:某些失效模式(如特定条件下的芯片锁存效应)极其罕见,复现都难,只能靠经验主义加冗余设计来规避。

这也是为什么硬件新人培养周期长 —— 没有三五年实战摔打,很难摸透这些 "说不清楚道不明" 的工程规律。

3. 错误的代价:一次失误可能毁掉一个品牌

软件出 Bug,大不了推送 OTA 升级;但硬件出问题,往往意味着灾难:

物理召回的成本堪称天文数字:物流、返工、客户补偿,若是全球召回,数十亿资金可能打水漂; 品牌信誉的损失更难估量:电池起火、主板故障等问题,足以让消费者对品牌彻底失去信任; 法律风险接踵而至:罚款、诉讼、强制召回令,甚至可能让企业一蹶不振。

因此,硬件设计必须 "保守再保守":冗余电路、容错设计是标配,测试环节更是吹毛求疵到极致。工程师常自嘲:"手一抖,几个亿没了"—— 这种压力,只有硬件人懂。

4. 问题定位:一场需要 "求爷爷告奶奶" 的协作

硬件工程师排查问题时,往往得看别人脸色:

硬件办公桌

软件办公桌

高端示波器、逻辑分析仪、X 光机、热成像仪…… 这些动辄几十万的设备不是个人能拥有的,得向同事,其他部门,或第三方借; 遇到疑难杂症,可能需要芯片原厂的 FAE(现场应用工程师)支援、晶圆厂分析工艺问题、供应商排查物料批次 —— 任何一方响应慢,问题就卡壳; 更尴尬的是,跨领域知识往往是 "盲区":明明是软件驱动导致的硬件异常,却可能被误认为是电路设计问题。

5. "背锅体质":从担责到 "主动认错" 的生存智慧

硬件问题的严重性,让 "追责" 成了常态。久而久之,硬件工程师练出了特殊的生存策略:

高代价的后果注定有人担责,而硬件作为物理载体,往往是第一目标; 问题定位难,"说不清楚" 就容易被贴上 "能力不足" 的标签; 更无奈的是,软件 Bug、需求变更等前期问题,最终可能都在硬件上暴露,让硬件人成了 "最后的接盘侠"。

于是,"主动认错" 成了一种智慧:先承认部分责任,争取解决问题的资源;用担当换取长期信任;纠结 "谁的错" 不如先止损。这种看似 "懦弱" 的妥协,藏着太多无奈。

二、为什么背锅的总是硬件?

硬件的特性让它自带 "高危属性",而用户认知与排查逻辑的偏差,更让硬件成了 "背锅" 的常客。

1. 故障的 "可见性":看得见的锅最容易被盯上

硬件故障往往带着强烈的 "物理信号":电脑开不了机、屏幕花屏、风扇异响、设备冒烟、USB 接口失灵…… 这些直观现象,让用户一眼就能判断 "有东西坏了"。

相比之下,软件问题隐蔽得多:程序崩溃、运行卡顿、功能异常…… 用户知道 "出问题了",却说不清是哪个文件、哪行代码的锅。这种 "看得见" 与 "摸不着" 的差距,让硬件更容易成为第一怀疑对象。软件跑死,也很容易甩锅给硬件温度太高。

2. 排查的 "简单性":替换法打败了技术分析

硬件排查有个 "万能公式":替换法。怀疑内存坏了?换一根试试;怀疑硬盘故障?换个硬盘看看。这种方法简单粗暴,结果立竿见影。

软件排查则复杂得多:读日志、分析崩溃文件、查配置、杀病毒、调试代码…… 门槛高、耗时长,很多人宁愿先 "换个硬件试试",也不想深入分析软件逻辑。这种 "路径依赖",让硬件成了 "试错" 的首选目标。

3. 用户的认知偏差:"硬件会坏,软件该好用"

在大多数人眼里:

硬件有寿命,会老化、会因摔碰损坏,出问题是 "正常的"; 软件 "应该" 稳定运行,出问题要么是操作失误,要么是 "小 Bug",很少有人深究代码缺陷。

4. "重启" 的魔法:掩盖了软件的锅

软件问题有个 "万能解药":重启。进程崩溃、内存泄漏、驱动小故障,往往能通过重启解决,这让用户觉得 "问题不大"。

5. 固件与驱动:模糊地带的锅,还是硬件背

固件(固化在硬件里的软件)和驱动程序,处于软硬件的 "灰色地带"。它们出问题时,症状和硬件故障几乎一样:

BIOS 损坏导致无法开机; 驱动不兼容导致设备失灵; 固件 Bug 引发功能异常……

三、结语:硬件天生 "背锅侠",不要挣扎!

关键词: 硬件

加入微信

获取电子行业最新资讯

搜索微信公众号:EEPW

或用微信扫描左侧二维码