首飞成功 解析大飞机C919的自主化程度

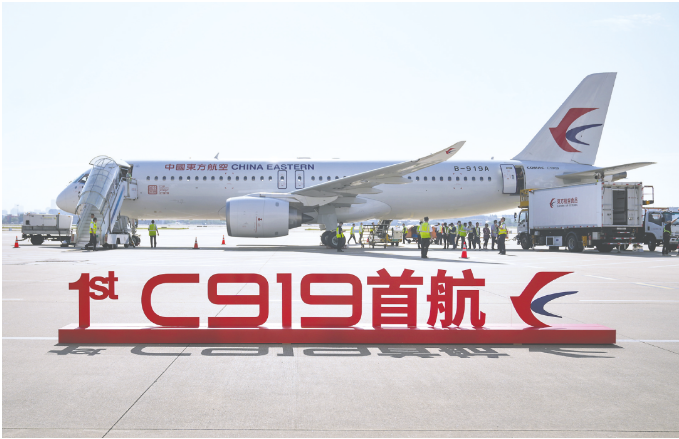

编者按:在C919成功完成首飞后,在举国关注,国人为此振奋,研发及工作人员为此落泪,国外同行为此赞叹、惊诧的同时,也不乏一些轻蔑的声音,“这就是国产大飞机啊,中国不就是造了一个壳子嘛!”、“原来中国的C919也只是在攒机!”,要批评C919的国产化率低,先得明白啥是国产化。

也就是说,国产化跟自主化根本就不是一回事,自主化才是“王道”!

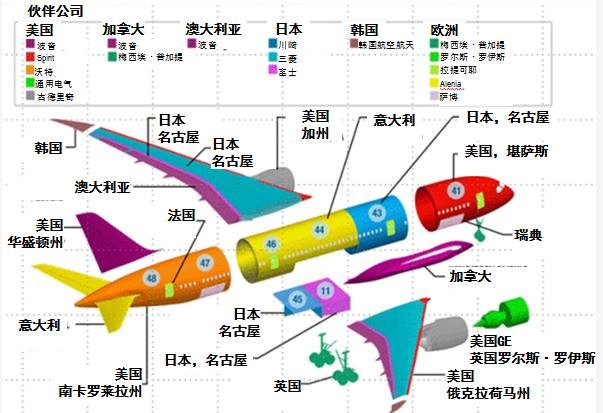

事实上,现在世界上包括巨头波音和空客在内的基本所有客机制造商中,优先追求的也是自主化,配件来自五湖四海,不信看看下面这幅图,很多人绝对不会想到,这架看起来“万国造”,同样“组装货”的客机其实就是“波音787”!在它的部件中,光日本就分担了35%,以至于被人戏称为“准日本制造”,但这丝毫不能阻止波音在世界民航客机领域成为“一霸”,成为全球客机代名词之一。

单从这里来看,要求C919一出世就达到高国产化率,并对其指手画脚,甚至加以嘲讽,本身就是对民航客机制造领域的无知!

那中国的C919有没有实现自主化?

妥妥的有!

衡量自主知识产权有两个最重要的证件,一个叫TC(型号合格证),一个叫PC(生产许可证),这两个证都牢牢地掌握在中国商飞公司手里,是自主知识产权的绝对象征!自主知识产权有这么几个最重要的标准:一是研发团队是哪国的,二是产权归属哪国,三是研发的关键环节是不是由本国的科研人员完成的。要是按照这三个标准,这些都是由我们中国人自己完成的,而且在研发过程中我们有102项创新发明。在C919长达八年的研发过程中,我们给过外国人的设计费只占极小的比例,C919基本都是由我们自己设计完成的。

再说了,C919从立项开始,就被外界认为是要从波音和空客垄断的民用飞机领域捅破一片天,开辟与波音(Boeing)、空客(Airbus)三足鼎立的“ABC局面”,这可是动了美欧的奶酪,他们怎么会心甘情愿地给你关键设计和技术?

简直休想!

从C919立项开始,欧美一方面嘲讽即使中国人造出来也“无人敢坐”,另一方面却对大飞机尖端技术保持了足够的警惕,很多关键技术甚至被美国政府明令禁止出口。

就拿关键部件之一的飞控系统来说,有人认为C919的飞控系统是原原本本从美国霍尼韦尔公司进口来的,这怎么可能!霍尼韦尔公司作为C919飞控系统的供应商,从一开始就被美国相关部门牢牢盯住,中国商飞只能进行自主研发,霍尼韦尔只负责将商飞在研发过程中设计好的算法与方案进行实现。每次,对于程序设计是否合适,霍尼韦尔公司只是回答“Yes”或者“No”,多了一律不说,出现的故障只能由商飞自己琢磨、自己分析。

C919的总设计师吴光辉也说,“在我们进行研制的8年当中,有很多技术是国外对我们进行限制的,比如说我们的复合材料技术,我们的飞行控制技术,我们的系统集成技术,甚至包括我们动力的控制技术,国外对我们都是封锁的,我们拿钱都买不来,但是有一些系统和产品是卖给我们的,但是这些系统也都是按照我们的要求来进行设计的,除了这些设备,有相当多的设备,包括材料,都是我们中国制造的,加上我们对整个系统的集成,包括以后我们的试验、试飞都是独立自主做出来的。”

除此之外,对适航标准的考虑也是C919国产化率低的一个重要因素。什么是适航标准呢?

欧美国家作为民航领域的“先行者”已经推出了严苛繁琐的适航标准,只有达到了这个标准,才能被承认具有可靠性和安全性,这确保了民航客机的质量和安全,但却很“霸道”,因为你如果达不到欧美适航标准,甭说出口你制造的客机了,这客机可能飞到欧美国家领空都会被禁止。

但“标准即话语”,现阶段我国民航还没有足够的能力去争夺话语权,只能去遵守这个标准,如果遵守,就意味着制造客机的每一个部件都要达标,有一个不达标,造出来的整机就不能达标了,这对于中国民航客机制造是个很大的挑战,因为我们自己在这一块有太多的空白需要填补,短时间内无法让国产部件都达到适航标准的要求,全靠自己造要符合欧美标准起码需20年!亟需发展的我国航空业显然等不起了。而通过进口国外技术成熟、性能达标的部件能让我国尽快符合适航标准,让我们自主化的客机尽快起航。

2、民航市场真的是“水很深”!

除了自主化、适航标准等因素,还有一个极为关键的因素是国产大飞机必须直面和考虑的,那就是“险恶”的民航市场!

民用飞机归根到底是一种市场化的产品,最终是需要盈利的,市场的只能归市场,必须符合市场规律才能生存下去,不然就会被市场果断淘汰!在市场面前,造出来一架民航飞机跟造出来一架能顺利切入市场的飞机完全就是两码事!

事实上,现代民航市场是世界上所有商业市场中最为苛刻的少数领域之一,在经济性、安全性和舒适性等方面都有极高的要求,这也是民用飞机跟军用飞机最大的不同。

军用飞机不需要面向市场,为了国家安全和国防需要,一架战斗机常常会经受长达十多年的测试、返工,不断调试,不用过多考虑高成本和巨大的维护费用问题。但民用航空绝对不同,民用客机最终买账的是消费者,如果什么都由自己来生产,不顾忌生产效率和成本,那由此产生的高成本和不断进行测试带来的高费用都会分摊到消费者那里,机票价格必然陡涨,消费者会答应吗?这样昂贵的飞机真的卖得出去吗?

所以,在民航市场,要想在市场上真正扎根一定会经过三次摔打:

一是造出飞机,C919就是我国数十万科研工作者用了整整八年才造出来的;

二是飞机要经受住各项测试,技术够硬,质量够好;

三是成本尽量低,满足消费者需求,并且号准市场的脉搏,适时推向市场。

能够挺过这三次“暴击”存活下来其实挺难,在“水很深”的民航市场上,很多历史悠久、技术牛逼的老牌企业都因“一着不慎”而被拍死在了沙滩上,由雄心勃勃的“霸主”沦为被缅怀的先烈。

二战结束后,道格拉斯公司曾经是世界运输类飞机制造商的老大,老二是洛克希德公司,波音那时候还是第三。面对市场,道格拉斯公司对是否推出大型喷气式客机犹豫不决,坚信“喷气式客机的技术还远未成熟,不会有太多人买账”,从而被波音抓住机会赶超,道格拉斯公司丧失了大好机会后便连年巨亏,最终于1990年被波音兼并,洛克希德公司也因玩不转民航市场而退出,专做军用领域……民航客机领域绝对是暴利行业,肯定是谁都想尝试,可目前市场份额的80%还是被波音和空客占据,其他的要么已死去,要么默默无闻,充分说明了民航客机市场的残酷性。

我们自己在这方面的经历也一样惨痛。

20世纪70年代初,欧洲空客公司的首款客机A300还在襁褓之中,中国的大型喷气式客机“运-10”项目已经悄然上马。当时中国的工业基础薄如白纸,部件大多数零基础,再加上中国国际环境较为复杂,与我们建交的国家也不多,从国外基本没法买部件,纯粹凭借数十万科研工作者长达十年的艰难攻关,“运-10”在1980年终于试飞成功,最大起飞重量高达110吨!

更不可思议的是,当时研制共采用了近百项新材料,一百多项新标准、新工艺,机体国产化率100%,除发动机向国外采购配套外,航电和机械系统国产化率超过96%,国产化率足够高!

外国媒体都惊呆了,不敢相信中国能在“零基础”的条件下造出这样的飞机,坚信“运-10”是参考了美国“波音707”,然而,美驻华空军武官亲自参观“运-10”之后说:“凡是熟悉波音飞机的人,站在机舱门前看一眼就明白,‘运-10’不是波音飞机的复制品,机翼构型明显不同。”

“运-10”随后还飞越了我国版图内的几乎所有大山大江、高原平地、荒漠沃土、湖泊和领海,7次飞过喜马拉雅山,成为那个时代中国航空业的骄傲,中国也是继美、苏、欧之后世界第四个掌握大型飞机制造的国家,外媒当年评论说,中国航空业与国外的30年差距一下子被缩短到了15年!

可是,欢庆酒还没下肚,“运-10”就突然被叫停了,此后便被搁置,什么原因呢?

除了当时的体制、资金等重重阻碍外,“运-10”没法进行大规模生产就是一个很致命的因素。

当时我国薄弱的工业基础根本无法保证“运-10”的批量生产,只能做一两个这样的原装机,你再做的话,中国的基础工业承担不了。当时跟很多国家又没有贸易往来,没法买人家的,什么都得自力更生、自己生产,结果国产的零部件根本无法满足“运-10”飞机的批量生产要求,满足不了就供不上,标准也不达标,安全隐患大。“造不如买,买不如租”的思潮也借机上位,我国的民航业在后来很长时间内停滞不前,渐渐与欧美拉开了长达四五十年的差距。

“运-10”的陨落成了一代国人挥之不去的痛,现在机身已经斑驳的“运-10”原型机还停在上海商飞浦东基地,历经30年的风雨,它身前“永不放弃”的雕塑却依然能让每个走近它的人被那种豪情所感染。它的遭遇也在警醒着一代航空人,民航市场太险恶,每走一步都要格外慎重!

所以,C919从一开始上马就强调了具体原则:项目初期部分系统采购外国设备,确保安全性、突出经济性、提高可靠性,通过确立市场地位,逐步消化关键技术,逐步形成国际国内供应商体系。

目的很明确:主动牺牲国产率,确保成功率,在单薄的技术基础上,造就一款由中国主导组织设计的国产客机并尽其可能确保其挺过三次“暴击”,给我们的国产客机制造业探路,给被波音、空客垄断80%的全球民机制造市场撕一道口子!

步步为营反而更有魄力!

加入微信

获取电子行业最新资讯

搜索微信公众号:EEPW

或用微信扫描左侧二维码

相关文章

-

-

-

-

2023-05-31

-

-

-

-